2015年11月21日、FiNEのスタッフで徳島県鳴門市に

大谷焼の窯元を持つ「矢野陶苑」さんを訪ねてきました。

徳島の特産品として名高い「藍染め」その藍を発酵し

染料にするために使われる大型の龜(かめ)「藍甕」を

作り発展してきたのが「大谷焼」です。

そんな大谷焼の里で最も古い歴史を持つ窯元「矢野陶苑」

から誕生したのが、和風プリザーブドフラワーの人気商品

「ぷり盆栽」の花器。

販売している私たちが、この陶器がどういう風に作り上げ

られるのか、しっかり熟知することが大切、ということで

体験を兼ねて取材してきました!

矢野陶苑の歴史を詳しく教えて下さる当主。知れば知るほど奥深い!

撮影協力:矢野陶苑(やのとうえん)

鳴門市大麻町大谷字久原71

当主:矢野款一氏

その歴史は古く、約130年前にさかのぼります。

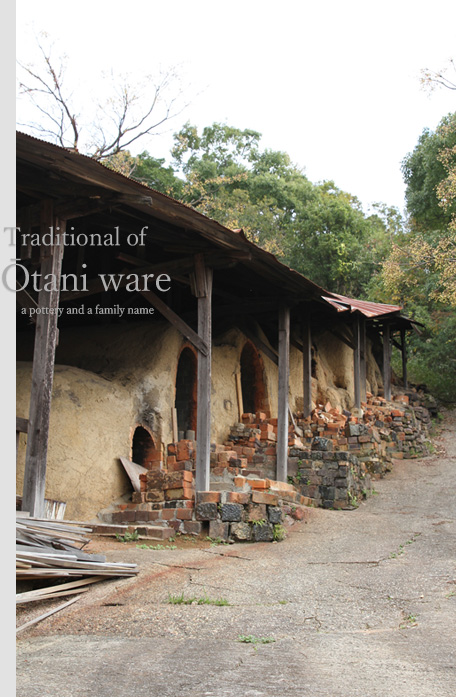

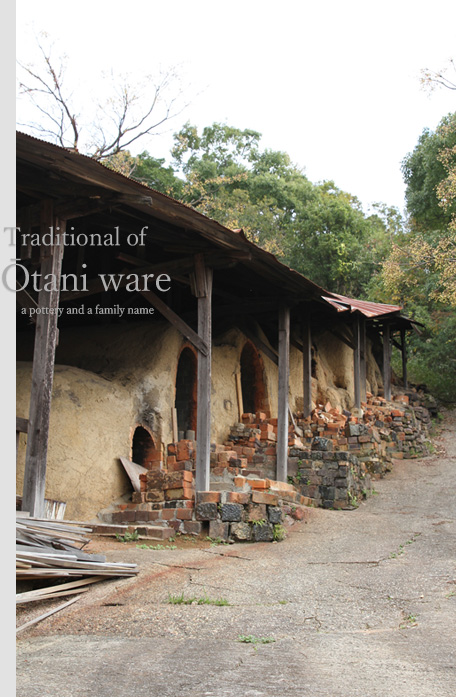

大谷焼の魅力は何と言っても、「登り窯」。一番下の階層に火をくべるとどんどん熱が昇っていくということが特徴です。

火入れするのに4人が交代で3日半~4日かかる大仕事。最盛期は月に10回ペースで窯を焼いていましたが、現在はその機会もずいぶん減り、

殆どが電気釜を使用しているそうです。登り窯には寿命があり、約50回ほど火を入れるとレンガの積みなおし等のメンテナンスが必要になります。

今では、地元にメンテナンスができる職人さんがいなくなり、過去に、歴史に名高い北大路魯山人が焼き物をする為の窯を作った愛知の

瀬戸窯職人を呼び寄せ、二か月半ほどかけて窯の大修繕を行っています。

|

|

|

火が付いたマキを直接入れじっくり火を起こすと

窯内部の温度が約1250度まで上昇します。 |

次の窯は余熱で800度~900度ほどになります

レンガで入り口を塞ぐことで熱が保たれます。 |

熱せられた石の、リードロと呼ばれる自然の鉄分

と灰が混ざり、溶けたもの。 |

|

土砂に混じった草や根は、一つ一つ手作業で取り除く |

古くから伝わる登り窯を見せて頂いた後に

案内してもらったのが、白っぽい土砂が広

げられた建物。そこは陶芸に使用する土

を作る作業場。この土は近隣のお寺の限ら

れた場所から採掘した土で、表層より1メー

トルほど掘った場所から、焼き物に使用で

きるものだけを持ち帰ったもの。しかし、

全ての土がが使えるわけではなく、焼き温

度の1235度に耐えられなければ焼き物にで

|

きません。その為、熱した棒を入れテス

トを行います。それに合格したものだけ

を使用しているそうです。その後、土砂

を細かく砕き、木の根や雑草などをひと

つひとつ手作業で取り除き、タンクの水

で攪拌した後、貯水槽に移し、さらに泥

水を吸い上げることで泥と水を分離し、

最後に空気を抜くことで成形できる粘土

が出来上がります。 |

|

大谷焼につかわれる土は、どこの土でもいいのではなく

大谷の限られた場所から採掘した、限られた土で、想像

をはるかに超える手間をかけて作られた貴重な土だと知

ってからの陶芸体験。

どこにでもある土ではないということで、無駄にする

ことは出来ず、丁寧な気持ちで陶芸体験がスタートしま

した。まず教えていただいたのは奥様。

今回は手回し轆轤(ろくろ)をつかった、紐作りでの

成型を教わりました。簡単にできるものだと思ったら、

びっくり。見た目以上の手間がそこにはあったのです。

はじめに、卵くらいの大きさの粘土を手に取り、手回し

轆轤(ろくろ)の上に平たく伸ばす。それを自分が思う

大きさに竹串で切り取るところから始まります。

ちなみに、この時点で小さめに作ってしまうと焼きあが

ると約15%ほど小さくなるので、思い描いたものより大

きめに作るのがポイントなのだそう。こうして底の大き

さが決まったところで、次にもうちょっと多めに粘土を

とり、手でするすると伸ばしながら蛇のようになった

状態のものを底の上に壁を作るような感じでのせ、接着

面をくるくる回しながらなじませるように伸ばす。これ

を何度も繰り返して高さを出していきます。

みんな焼き物といえば轆轤(ろくろ)を回しながらとい

うことは知っていましたが、下から上になぞるだけで

自然と形が作られていくと思っていただけにひとつひ

とつ帯状にしたもの重ねていくということにビックリ!

|

笑顔で丁寧に教えて頂いた奥様。「主人はもっと自然に作っていくの」とご主人を絶賛 |

自分が作りたいものを思い浮かべながら土を重ねる |

三者三様、同じものを使っているのにどんどん違う形に |

はじめはそれぞれが、何を作ろう?

と手探りの状態で伺った陶芸教室。

奥様のレクチャーを受け作業に取

りかかると、それぞれが無言とな

り、黙々と約1Kgほどの土が、

どんどんそれぞれの思い描く姿に

作られて行きます。どうしようか

迷ってもすぐにフォローしてくれ

る奥様や、その奥で、自身の作品

を作る傍らわたしたちの作業を気

にかけて下さるご主人の矢野先生。

お二人のサポートを受けつつ、思

い描くものがしっかりと形になって

いくことに嬉しさと興奮を隠せな

いスタッフたち。土を触る、とい

うとても貴重な体験はやはり実際

してみないとわからないことが

沢山ありました。 |

|

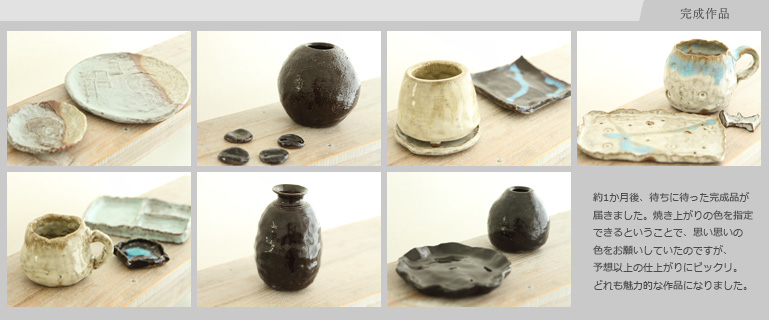

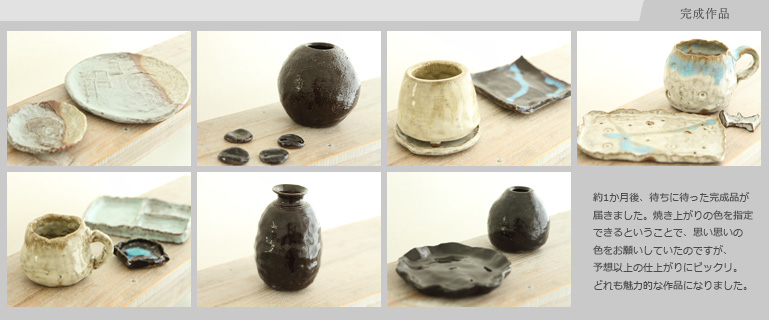

ほんの短い時間ではありましたが、初めての体験で、

陶芸の奥の深さを改めて知る貴重な体験でした。

一つ一つの工程全て、熟練された技と、丁寧な人の手

が加わったもの。その積み重ねがあるからこそ、言葉

に表せない趣と温かさのある器が仕上がるのですね。

歴史は異なりますが、私達のアレンジの世界も同じ。

プロとして、この価値のある花器に見合う 質の高い

アレンジを作らなくてはいけないと、改めて襟を正す

機会となりました。

|

自分が思い描いたカタチを作り上げるのが思った以上に

難しい。取っ手を付けるのも「ろべ」と呼ばれる轆轤

(ろくろ)を回す際に手にくっついた土をとっておいた

ものを接着剤のようにつけます。

※ぷり盆栽の「姫南天」で使われている花器もこの

「ろべ」を使いながら取っ手を付けています!

|

|

お皿は轆轤(ろくろ)を回さず板の上で均等に広げ、

丸に成形するのが案外難しい。丁寧に厚みを感じながら

広げていきます。

|

|

上に絞る形はちょっとづつ壁を作る際に内側に倒して

行くのだそう。手が乾燥すると表面がザラザラしてしまう

ので、丁寧に表面を整えながらカタチを作ります。

|

|

真剣な表情で挑む陶芸。左右対称のものを作り上げるのが

本当に難しい!いびつな形も味、と割り切ります(笑)

|

|

どうにか思い描いたカタチに近づいたら、最後に先生が

プロの手さばきでみるみる美しく仕上げてくれました。

|

|

簡単そうに見えますが、50年以上大谷焼を作り上げて

きた手だからこそできる技なのです。 |

|

![]()